在很多公司,尤其是制造业或者贸易型企业里,常常会出现一种现象:

老板说:“你去找个供应链负责人,能把整个链条理清的那种。”

HR招聘就写:岗位职责——物流发货、仓库管理、进出口流程。

这就有点误会了。供应链≠物流。

物流只是供应链的一部分。

你只盯着物流搞,最多是“送货靠谱”;

你真要把供应链搞明白、搞扎实,那是要从客户下单前就开始谋划,

一直到产品送到客户手上之后还得继续负责。

今天我们就来讲清楚三件事:

什么是供应链? 供应链管理到底管什么? 企业要怎么把供应链理清楚、管顺畅?

把这些想明白、做扎实,企业才能真正做到“供得上、交得快、回得来”。

我们从一个场景说起:

如果你在淘宝上买了台空气炸锅,点下“立即购买”,几天后收货

——你以为这就是“物流”的事吗?

不。

背后的流程可能是这样的:

电商平台接单 发出“需求信号”给品牌总部 系统判断哪家仓库最近、是否有库存 没库存就要提前调货,甚至拉动工厂生产 生产所需的物料、包装、标签等是否准备齐全 仓库是否有能力分拣?快递资源是否调配到位? 最后才是你看到的“发货了”,以及快递员送上门

所以,供应链的链条其实很长,不是“买完东西就发货”这么简单。

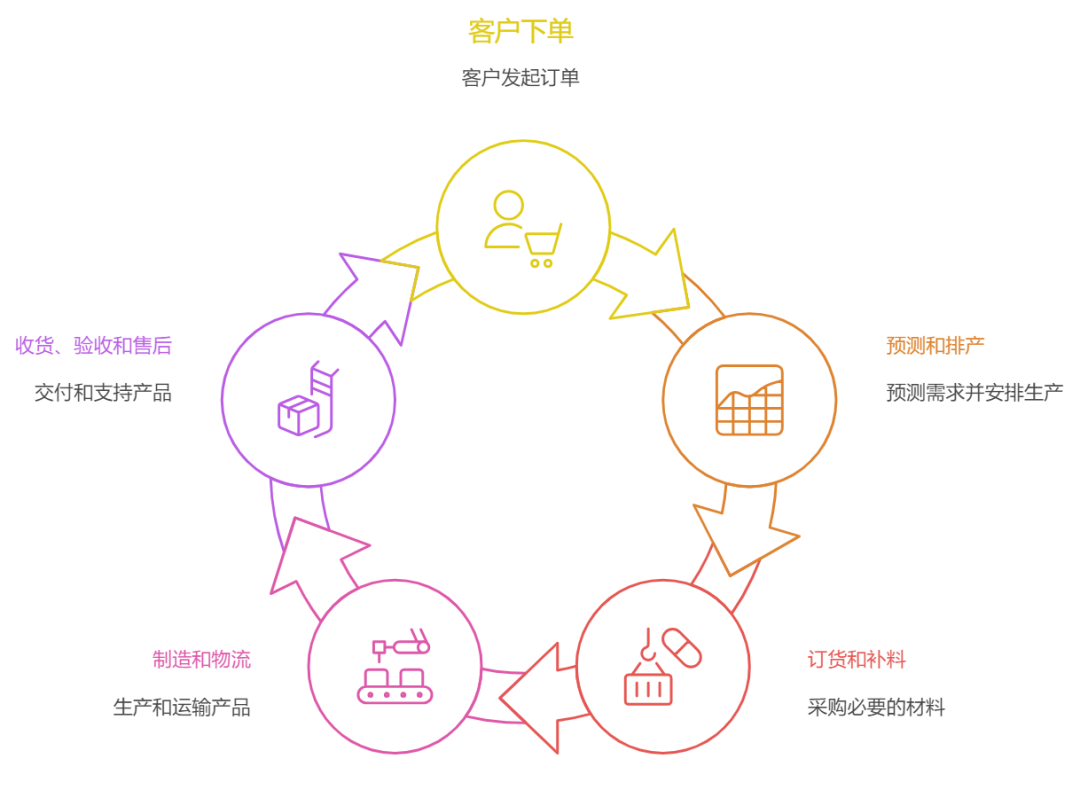

一个标准的供应链覆盖五大核心阶段:

需求端(客户下单) 计划端(预测、排产) 采购端(订货、补料) 执行端(制造、物流) 交付端(收货、验收、售后)

一句话:从“客户想买”到“客户满意”,这条链你都得管。

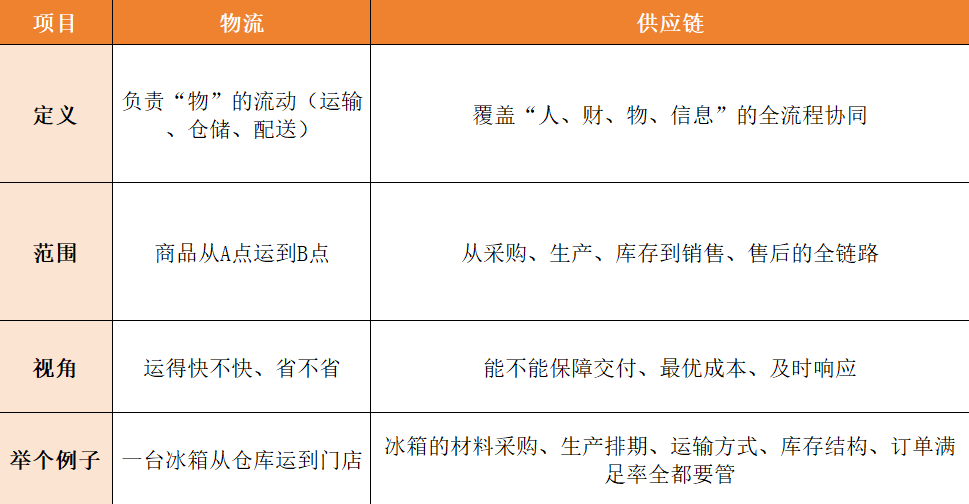

这个误区太常见了,尤其在传统行业。

你说你要招一个“供应链主管”,很多老板直接说:

“那就是物流经理嘛,安排下单发货的。”

其实物流只是供应链的一环。我们来做个区分:

所以说,物流是“腿”,但供应链是“大脑+身体+系统协同”。

真正的供应链管理,是“把事安排明白”,不是“把货送出去”这么简单。

你要真搞供应链管理,不能停留在“把货发出去”这种执行层面。

它其实在管五件事:

1. 管“需求”——别等到客户下单才手忙脚乱

你有没有遇到这种情况:

客户一催,说要10000件; 仓库说只剩3000; 工厂要三周才能做完,客户说他一周后活动就开始。

这就说明你的需求预测没做好。

供应链管理的第一件事,就是想办法提前知道客户想买什么。

要做的动作有:

跟销售部门同步活动计划、销量目标; 参考历史数据做销量预测(最好拉个BI系统); 每周滚动更新需求计划,避免预测一拍脑袋、落地一塌糊涂。

核心目标:少缺货,不积压。

2. 管“计划”——资源怎么配,产能怎么排,仓储怎么布

光知道要做多少还不够,你还要会“排布”。

就像打仗得有作战计划,供应链要“作战”的东西有好几个维度:

- 采购计划

什么时间买、买多少、谁来供? - 生产计划

产线怎么排、工人怎么轮、换模怎么控? - 库存计划

哪些货放A仓?哪些走B仓?多长时间补一次? - 运输计划

发快递还是整车?哪天出?去哪仓?怎么送?

计划不靠“拍脑袋”,而是靠系统+经验+机制组合出来的。

最理想状态是:

每周排一次滚动计划; 每天监控执行偏差; 提前两周锁定大促节奏; 系统自动根据SKU动销情况调整补货频次。

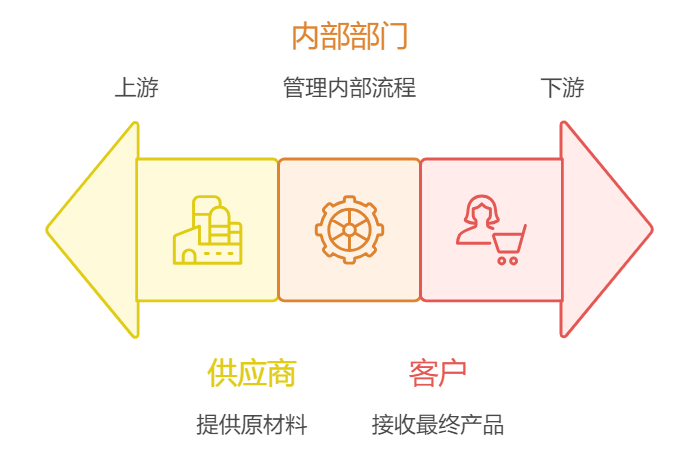

3. 管“协同”——这事不是你一个人能干成的

供应链的最大难点在哪?不是流程,而是跨部门合作。

要协调的对象有:

上游:供应商、原料商 内部:采购、计划、销售、财务、仓库、IT 下游:渠道商、客户、服务商

一个产品从原材料→制成品→分发→客户→反馈,全靠这些人共同推动。

所以,供应链负责人要有三个本事:

- 能说话

不是让你能吹牛,而是能把信息传清楚、节奏推下去 - 能压事

供应商交期拖?你得压;销售夸下海口?你得协调;财务不给款?你得推动 - 能搭系统

通过ERP/MES/WMS/TMS等工具让人少扯皮、多配合

供应链不是一个部门的事,而是一个链路协同系统的中枢神经。

4. 管“效率”——怎么省时间、省成本、省出空间

效率是老板最关心的。

你要回答这些问题:

我们的库存周转天数是多少?还能压缩吗? 我们的运输成本有没有优化空间? 我们仓库是自己租还是第三方外包划算? 是备货为主,还是JIT(按需生产)更适合?

要实现“高效率”,有两种打法:

短链打法:

产品线聚焦,供应商集中,仓库布局合理 销售-生产-库存 一体化排产

柔性打法:

客户需求变化快,就用灵活排产 + 快速调拨 多SKU小批量 + 快速响应机制

不管哪种打法,你都得用数据支撑

——供应链不是“拍脑袋”,是要靠分析驱动的。

5. 管“风险”——关键时候不断、不卡、不爆炸

谁都能在平时把货送出去,关键在出问题的时候还能不能撑得住。

供应链要面对的风险包括:

原料断供(比如疫情期间封厂) 物流堵塞(港口爆仓、快递停运) 成本暴涨(汇率波动、原料涨价) 人员短缺(节前、节后招工难) 政策风险(跨境监管、出口限制)

这时候你得有:

- 备选供应商池

- 紧急替代物料清单

- 弹性库存机制(重点SKU多备)

- 订单分级策略(重要客户优先)

- 可视化的风险预警系统

搞供应链的人,表面上风平浪静,其实每天都像在走钢丝——出不了事,就说明你背后控制得好。

第一步:理清链条结构——企业的供应链到底长啥样?

第一步是看清楚。

建议从“订单到交付”的链条出发,画出企业自己的供应链主路径图,

内容至少包括:

客户侧(C端 / B端 / 经销商) 销售平台(门店、电商、分销系统) 仓储体系(总仓、区域仓、前置仓) 运输方式(干线运输、快递、城配) 工厂体系(自营产线 / OEM / ODM) 供应网络(一级/二级供应商) 系统支撑(ERP/WMS/TMS/MES/SRM)

一张图可以看出:

企业到底跑了几条供应链? 哪些是关键节点? 有没有频繁返工、瓶颈堵点? 是否存在“断点”或“孤岛系统”?

这张链路图是供应链优化的起点。

第二步:梳理“三流”——信息流 + 物流 + 资金流

供应链不是只靠“运货”连起来的,它靠的是三股流的协同:

信息流

订单是否能快速传递? 库存数据是否实时?系统之间是否同步? 上下游之间能否共享销售计划、生产进度?

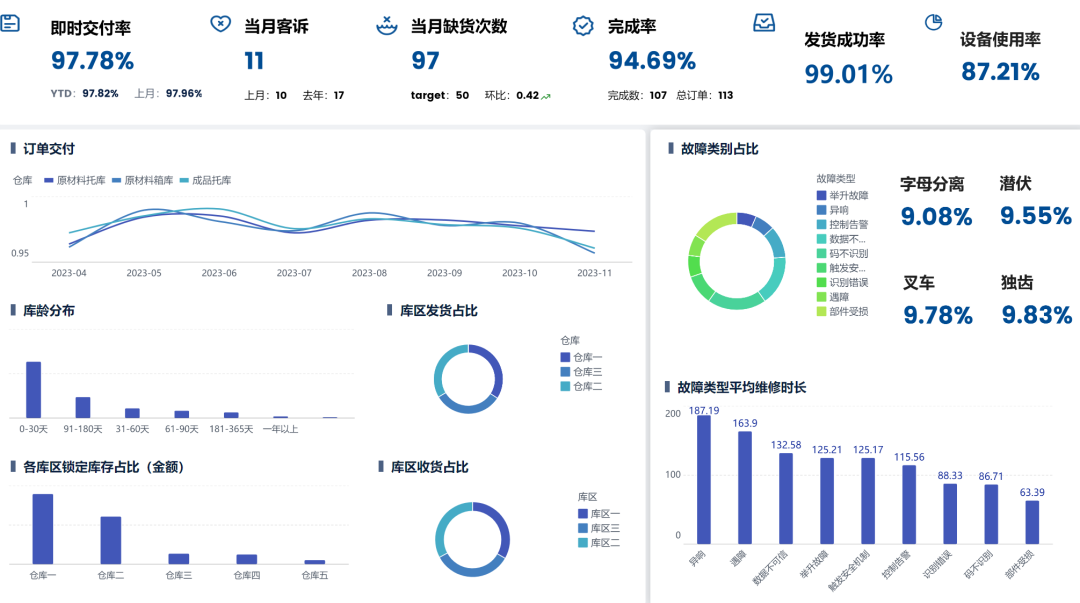

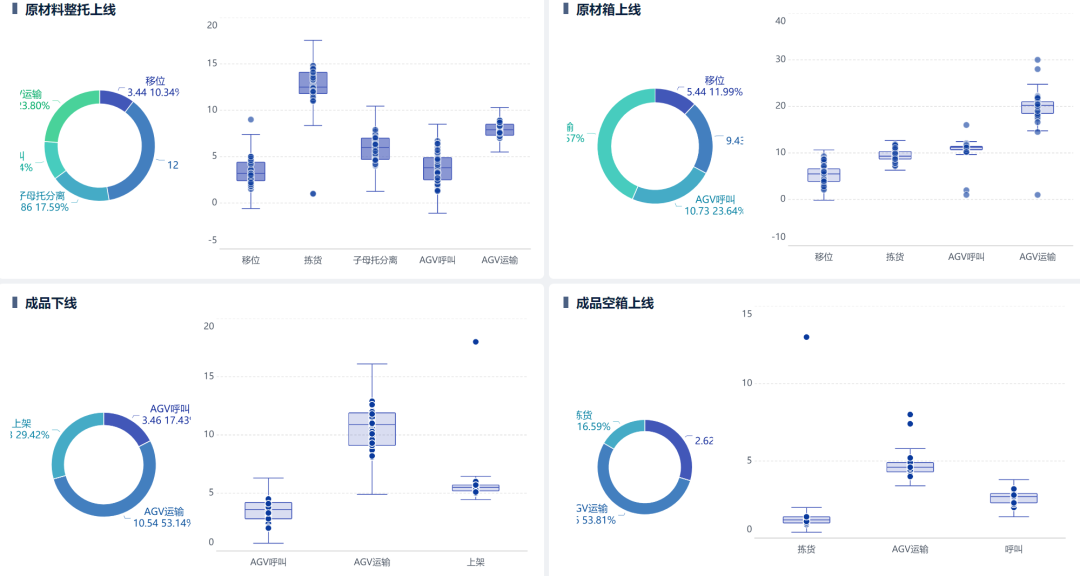

建议通过BI系统,搭建【信息流监控看板】,核心内容如:

客户订单履约进度追踪(订单拆单 → 出库 → 收货) 各SKU库存动态展示(含安全库存线) 履约率偏差趋势及预警点位

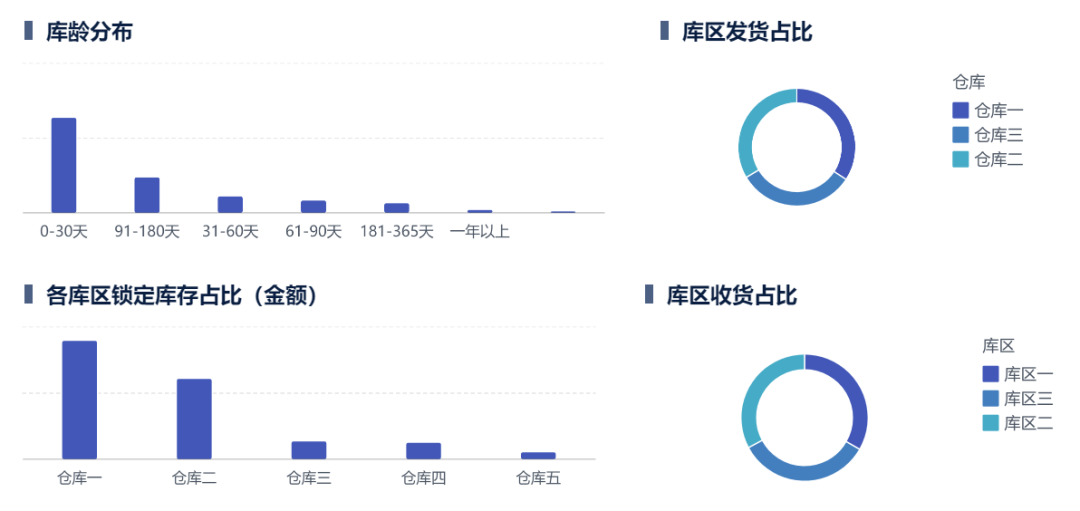

物流

货物从哪出发、去哪落地,路径是否合理? 运输是否稳定,达成率是否可控? 仓发结构是否过度集中或割裂?

可在BI中建立【物流执行看板】,例如:

日/周运输时效达成率趋势(分承运商) 异常物流节点地图热区(延迟爆发区域) 仓出入库效率柱状图(拣货人均作业量)

资金流

客户回款周期是否过长? 供应商账期是否压得过紧? 采购付款与到货是否存在错配?

通过BI做一张【资金流绩效看板】,内容可包括:

应收应付账龄分布图 采购付款节奏 vs 到货对比图 账期风险预警模型

理顺链条最终要落实到数据驱动和组织协同上。

核心是三件事:

关键指标体系 + 协同机制 + BI看板呈现。

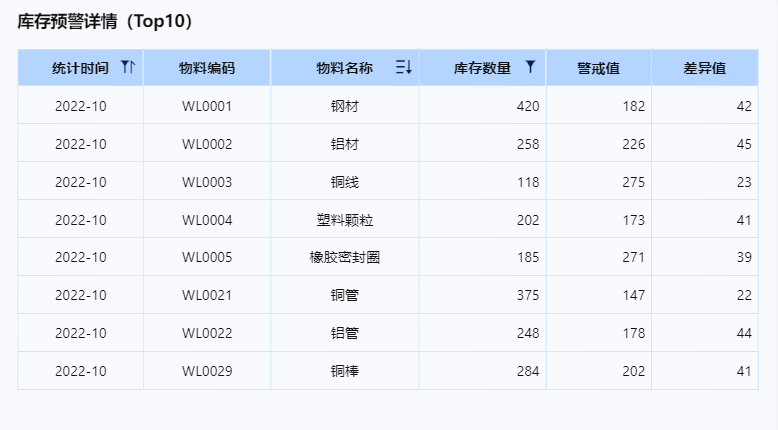

核心供应链管理指标体系(建议配置在看板中)

BI看板模块建议(可参考以下结构搭建)

1)订单履约模块:

订单发货及时率、履约偏差趋势、客户退单率

2)库存管理模块:

SKU库存结构(畅销/滞销)、库存临界预警列表、周转率趋势

3)物流达成模块:

日常运输达成率、线路延迟分布图、承运商表现排名

4)供应商绩效模块:

到货准确率、付款节奏 vs 到货节奏、合格率排名

5)异常预警模块:

当日未闭环异常数、异常类型分布、责任分组处理效率

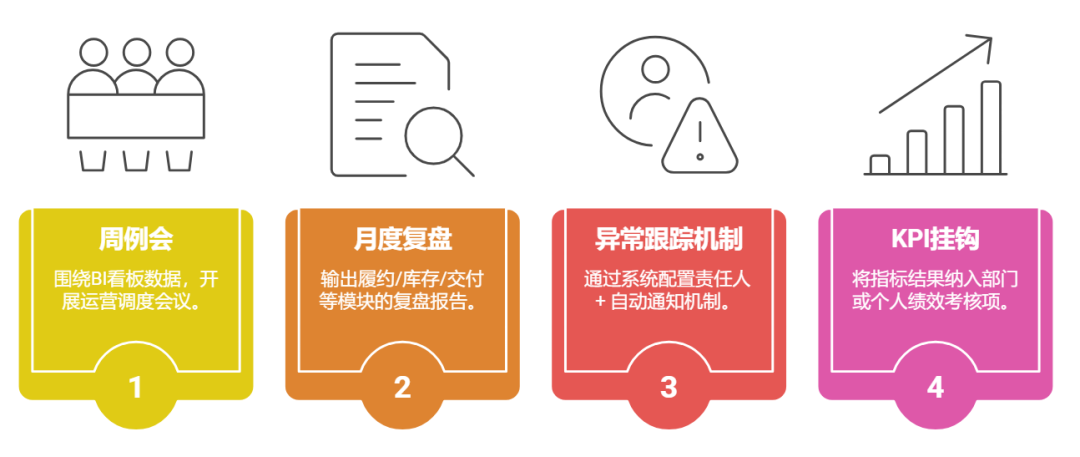

协同机制(配合BI形成组织动作)

周例会:围绕BI看板数据,开展运营调度会议 月度复盘:输出履约/库存/交付等模块的复盘报告 异常跟踪机制:通过系统配置责任人 + 自动通知机制 KPI挂钩:将指标结果纳入部门或个人绩效考核项

供应链表面看是“物流”,实质上牵一发动全身:

不懂客户需求变化,库存就压; 不理供应协同节奏,交付就乱; 不抓数据指标,管理只能靠拍脑袋。

说到底,它管的不是“送货”,而是企业有没有能力,把“想卖的”变成“准时、保质、有利润地交到客户手上”。

能把供应链这条线拉直、理顺,企业的经营也就真正有了底气。

所以,真正的供应链管理,是一把经营的“指挥棒”。

谁能把它管顺、理清、跑通,谁就能把企业从“反应式运营”带到“高质量增长”。

如果在下载资料过程中遇到了任何困难,或者对企业数字化转型有任何疑问,欢迎扫描下方二维码,进行咨询。

(请备注您有哪方面的数字化需求,广告党太多,不备注的将不通过好友)

扫码添加行业顾问

1v1咨询|领取独家资料

点击“阅读原文”,获取BI供应链分析模板

点击“阅读原文”,获取BI供应链分析模板