最近和几位从事跨境出口的朋友聊起,大家其实都在问同一个问题:这年头还值得做跨境吗?尤其是中小企业,刚投入点钱,欧美那边就风声鹤唳,平台政策变脸、海外关税上涨、流量成本高企……仿佛这不是一个“出海”的年代,而更像一个“守土”的时代。

但真相是,全球确实变了,中国也确实到了该改变出海思路的时候了。

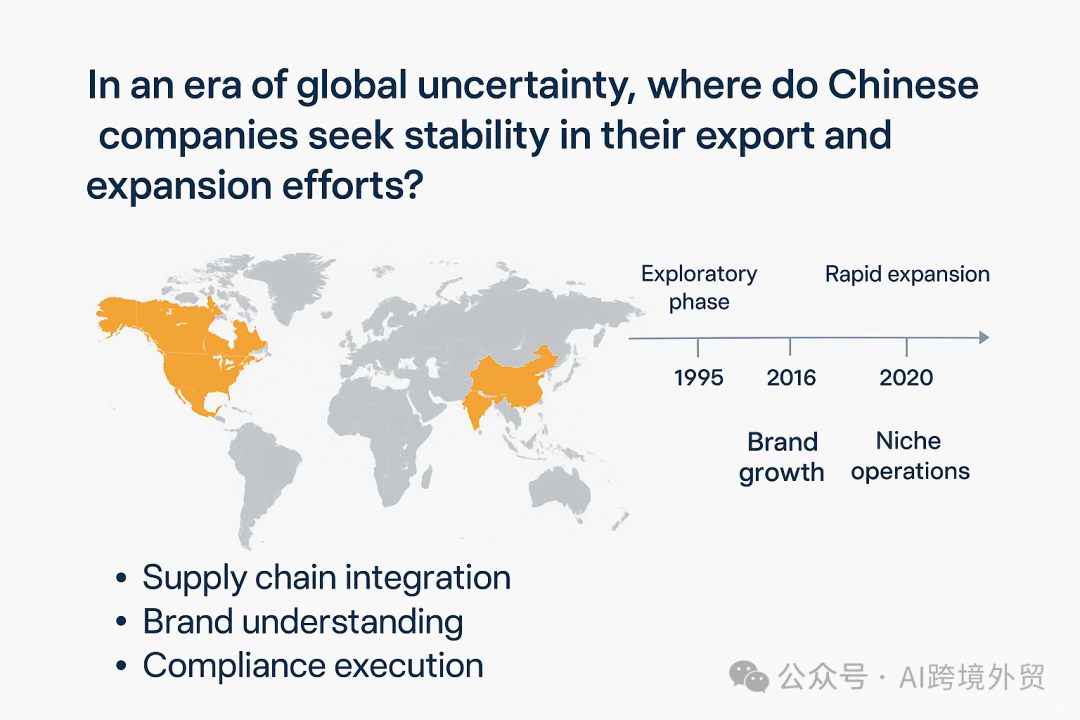

回头看我们这代跨境电商人走过的路,1995年开始做B2B供货,从阿里国际站、环球资源、敦煌网起步,到2010年前后转向B2C平台卖货,成千上万家工厂在Amazon、AliExpress上尝到平台红利。2016年之后,随着移动互联网成熟、物流系统进化、支付闭环打通,SHEIN、ANKER们异军突起,“DTC品牌出海”成了新的风口。

而从2022年开始,这个行业正在进入第四个阶段:精细运营期。

这个词看起来有点虚,其实本质是红利不再、效率优先、组织能力取胜。你不是“有没有货”就能出单,而是“你的系统跑得有多顺、你的客户有多稳、你的渠道是否抗政策风险”。这是一个全面比拼供应链、组织力、品牌资产的时代。

而这个变化的根源,在于全球市场的结构性震荡。

2024年是一个超级政治年,全球42亿人、70多个国家在选举,包含美国、印度、英国、欧盟、南非、印尼……全是出海企业主要目标市场。而历史经验告诉我们,一旦进入大选周期,往往意味着更强的本地主义、更高的贸易壁垒、更复杂的合规风险。最近美国提出的“对等关税”政策就是最明显的信号:谁掌握平台流量,谁就得为“价值回流”负责。

与此同时,我们也看到了越来越多国家对中国电商平台做出限制——比如沙特要求平台代缴税,墨西哥、电商需缴16%增值税,马来西亚取消了免税待遇……欧盟也对SHEIN、Temu发起了数字市场监管调查。这些并不是针对某一个平台,而是针对“以中国为中心”的模式本身。

说到底,过去那种靠一个账号、靠一批低价货、靠平台红利支撑的玩法,正在失效。想要“活下来”,你必须找到一条有节奏、有控制、能避开政策大坑的出海路径。

那条路径在哪里?答案恰恰在我们自己走过的历史里。

回到SHEIN,回到ANKER,再到乐歌、MINISO、TikTok Shop,他们真正赢的,从来不是“选对平台”,而是具备了三件事的能力:供应链整合、品牌理解力、合规落地能力。

这三者的背后,其实是一个数字能力系统的支撑。无论是AI选品预测、海外仓调度、渠道财务核算,还是跨境结算、税务合规、消费者洞察,它们拼的不是谁懂算法,而是“有没有一整套能抗周期的经营中台”。

你以为Shein厉害的是衣服便宜,其实是它的供应链算法每天能动态调整SKU设计与供应节奏。你以为ANKER是靠亚马逊起家的,其实它背后早就靠自有品牌+独立站+D2C渠道多端并行,并且配了完整的海外仓储+分销网络。真正穿越周期的中国企业,没有一个是靠“投流投爆”活到今天的。

所以如果你此刻正站在选择的路口,不妨试着问自己一个问题:过去靠平台流量做生意,未来靠什么?靠价格是短命,靠资源是运气,靠系统才是出路。

出海这件事,本质上不只是“出去”,而是“站得稳、看得远、走得深”。它是中国制造从“出口”转向“经营”,是中国人从“能卖货”到“能立住”的一个过程。

也许未来3年你还看不到暴涨的GMV,也不会有暴富的神话,但你会看到一批真正靠产品力、组织力、合规力、数字能力一步步扎根海外的新中国品牌慢慢成长出来。他们不再问“要不要做跨境”,而是问“怎么把海外当作自己的主场”。

愿我们每一个想走出去的人,都能在不确定的时代里,找到自己的那份“确定感”。

往期精选: